Lorsque l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé sa Stratégie mondiale en vue d’accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus en 2020, elle a exhorté tous les pays à bâtir des systèmes capables d’atteindre cet objectif et à coordonner des actions basées sur trois piliers : la vaccination, le dépistage et le traitement. Le cancer du col de l’utérus est l’un des rares cancers que l’on peut à la fois prévenir et guérir. Pourtant, il tue chaque année plus de 300 000 femmes dans le monde.

« L’élimination d’un cancer aurait auparavant semblé un rêve impossible, avait déclaré pour l’occasion le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. Nous ne pouvons toutefois éliminer le cancer du col de l’utérus en tant que problème de santé publique que si nous allions à la puissance des outils dont nous disposons une détermination sans faille pour que leur utilisation soit élargie à l’échelle mondiale. »

Au Rwanda, cette détermination porte des fruits – et offre un modèle concret pour l’élimination de la maladie.

Un système, pas un slogan

Le travail préparatoire du Rwanda a commencé bien avant l’appel à l’action de l’OMS. Dès 2011, il était le premier pays africain à introduire un programme national de vaccination contre le VPH – le virus à l’origine de presque tous les cancers du col de l’utérus. Après quelques années, le programme couvrait plus de 90 % des filles éligibles dans le pays – soit l’un des taux les plus élevés au monde.

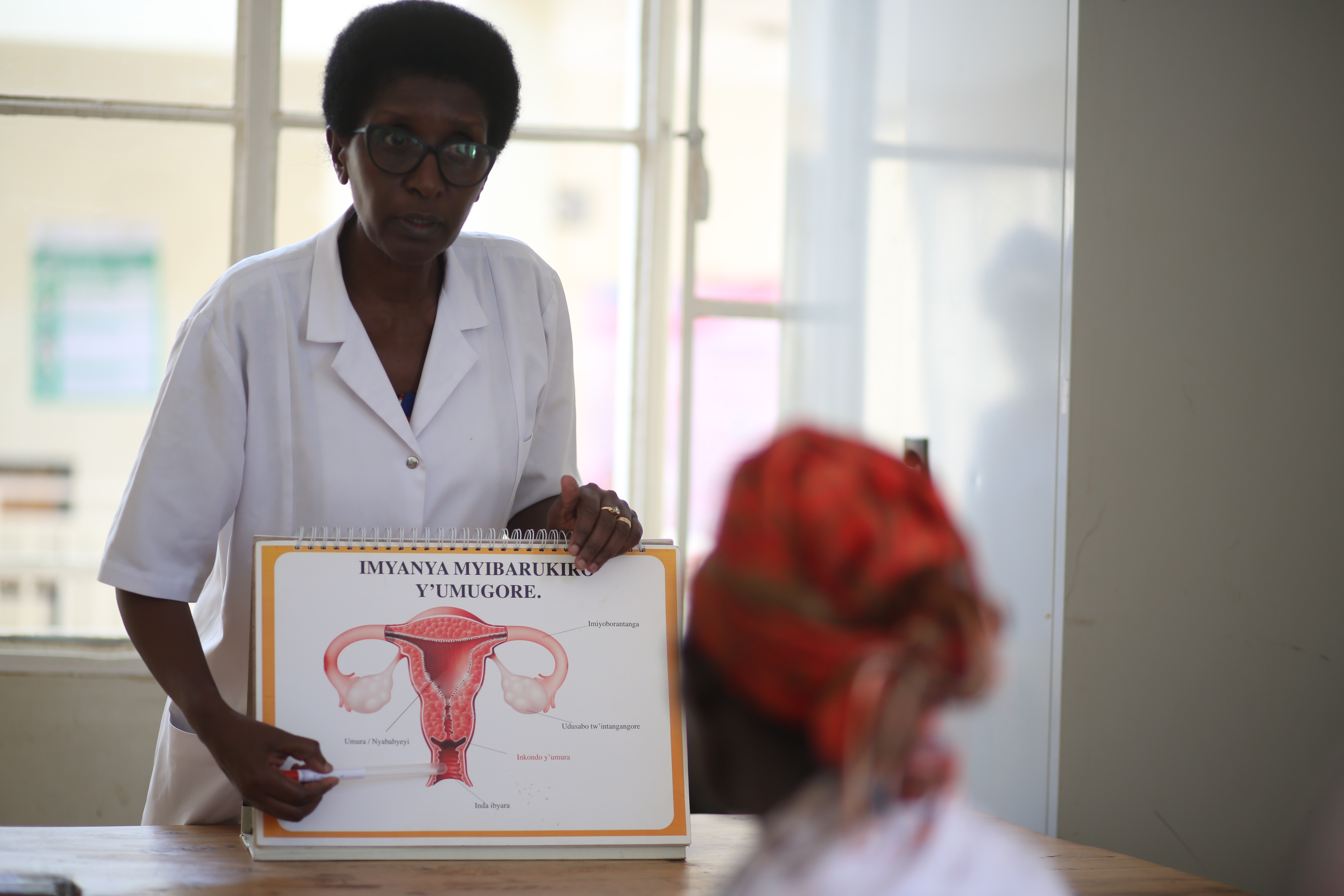

Une fois la vaccination solidement instaurée, le Rwanda s’est attaqué au dépistage et au traitement. Collaborant avec divers partenaires, notamment la Clinton Health Access Initiative (CHAI), et avec un financement catalytique d’Unitaid, le ministère de la Santé a bâti un système dont la portée atteint les femmes partout dans le pays. L’approche intègre un test abordable de détection de l’ADN du VPH, l’autoprélèvement d’échantillons basé dans la communauté, des appareils de traitement portables et un suivi numérique des patientes – et tous ces éléments sont ancrés dans le régime d’assurance maladie universelle du Rwanda

« Au Rwanda, l’élimination du cancer du col de l’utérus n’est plus un slogan, affirme le docteur François Uwinkindi, directeur de la Division des maladies non transmissibles au Centre biomédical du Rwanda. C’est un système en action. Nous avons élaboré une approche qui commence au niveau communautaire – par l’éducation, l’autoprélèvement et le dépistage – et qui se prolonge jusqu’au diagnostic, au traitement et au suivi. Toutes les étapes sont interreliées, et chaque femme est prise en compte. C’est ainsi que l’élimination passe d’un objectif théorique à une réalité. »

Le pouvoir de la volonté politique

Le succès du Rwanda est attribuable à son leadership politique et à la conviction que les cancers féminins ne devraient jamais être des condamnations à mort. Le ministère de la Santé a fait de la prévention du cancer du col de l’utérus une priorité nationale, l’inscrivant dans le programme de couverture sanitaire universelle du pays. L’engagement du pays se manifeste dans le Plan accéléré d’élimination du cancer du col de l’utérus au Rwanda « Mission 2027 », qui vise à atteindre les objectifs mondiaux d’élimination du cancer du col de l’utérus d’ici 2027.

« Les nouvelles technologies, comme le test de détection de l’ADN du VPH et les dispositifs modernes de traitement ont changé la donne, explique le docteur Uwinkindi. Nous avons commencé dans cinq districts avec le soutien d’Unitaid. Aujourd’hui, le pays a étendu le dépistage et le traitement à presque tous les districts. Le Rwanda a agi rapidement, parce que le gouvernement a compris que l’élimination était réalisable – pas en théorie, mais en pratique. »

Unitaid n’a pas tardé à intervenir. Dès 2019, répondant à l’appel à l’action lancé en 2018 par le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus pour l’élimination du cancer du col de l’utérus, Unitaid a engagé 70 millions de dollars US pour catalyser l’introduction du dépistage du VPH dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, dont le Rwanda. Les tests de dépistage du VPH constituent le moyen le plus précis pour détecter si une femme présente un risque élevé de développer un cancer du col de l’utérus. Ils sont nettement plus efficaces que la méthode alternative – et subjective – qui repose sur l’inspection visuelle du col de l’utérus. Tirant parti de la capacité d’orientation des marchés d’Unitaid, le Rwanda a obtenu d’importantes réductions de prix qui ont mis le dépistage à la portée de toutes les femmes. Les tests de dépistage sont désormais inclus dans le régime d’assurance maladie communautaire du Rwanda.

« Nous avons réalisé que l’élimination ne serait pas durable si le dépistage et le traitement n’étaient pas inclus dans l’assurance maladie nationale, a affirmé Sylvie Gaju, responsable des cancers féminins et infantiles de CHAI. Nous y avons travaillé pendant cinq ans, et c’est maintenant chose faite. »

Cette inclusion a changé la donne. L’élimination ne dépend plus de l’aide extérieure, mais repose sur le système de financement de la santé du pays.

L’innovation en première ligne

Le remplacement des appareils de cryothérapie encombrants par des appareils d’ablation thermique légers et alimentés par des piles a constitué une autre avancée. Unitaid et ses partenaires ont négocié des accords réduisant de près de 45 % le coût de ces outils portables et ont appuyé leur introduction dans plus de 20 % des pays à revenu faible ou intermédiaire.

« Auparavant, les femmes devaient se rendre dans un hôpital de district qui disposait d’un appareil de cryothérapie pour le traitement des lésions précancéreuses, explique le docteur Uwinkindi. Aujourd’hui, le personnel infirmier peut traiter les femmes dans un centre de santé local – et même sous une tente de services de proximité – ce qui permet de gagner du temps, d’économiser de l’argent et de sauver des vies. »

L’appareil portable tient dans un petit sac à dos, fonctionne pendant des heures avec une pile rechargeable et traite les lésions précancéreuses en une minute environ.

La pierre angulaire : les agentes et agents de santé communautaires

Les 60 000 agentes et agents de santé communautaires du Rwanda sont la force motrice derrière ce succès. Leurs activités comprennent l’éducation des femmes, la distribution de kits d’autoprélèvement et le suivi des patientes ayant reçu un diagnostic positif. Dans les régions rurales, l’autoprélèvement s’est révélé transformateur, démontrant que les femmes pouvaient prélever elles-mêmes des échantillons à la maison.

« Pour atteindre les femmes en milieu rural, il faut se rendre sur place, explique le docteur Uwinkindi. Nous dressons des tentes pour le dépistage là où les femmes travaillent, afin de leur éviter de perdre les revenus d’une journée pour aller passer un test dans une structure de santé. »

Grâce à des initiatives de sensibilisation, le dépistage se déroule aujourd’hui dans des coopératives, sur les lieux du travail, lors de rassemblements communautaires locaux et dans les marchés en plein air. Chaque femme dépistée et traitée pour des lésions précancéreuses équivaut à « un cancer évité », comme le dit Sylvie Gaju.

Pour Perpetue Uwingabire, une femme de 31 ans vivant dans le district de Musanze, cette accessibilité a changé la donne. « Je ne savais pas grand-chose sur le cancer du col de l’utérus avant que l’agente de santé communautaire vienne chez moi, se souvient-elle. J’ai fait le test par autoprélèvement, puis on m’a rappelée pour me donner les résultats et un rendez-vous pour un traitement à mon centre de santé. L’infirmière m’a tout expliqué et m’a traitée le jour même. Si le service avait été donné loin de chez moi, je ne serais peut-être pas ici. Aujourd’hui, je dis à toutes les femmes que je rencontre : “n’attends pas, va te faire tester”. »

En arrière-scène, un registre électronique national enregistre en toute confidentialité chaque test, chaque traitement et chaque suivi. « Le système numérique de suivi des patientes du Rwanda rend possible le suivi en temps réel – c’est toute une longueur d’avance par rapport aux pays où les données sont encore consignées sur papier », affirme le docteur Uwinkindi. Peu de nations peuvent se vanter de disposer d’une telle infrastructure pour la prévention du cancer.

Un modèle – et un message – pour le monde entier

Ce que le Rwanda a bâti n’est pas un modèle unique qui peut être transplanté partout ailleurs, mais bien une démonstration que l’élimination est possible lorsque les trois piliers reposent sur des systèmes solides, une volonté politique et la confiance de la communauté. Le modèle rwandais est un reflet des caractéristiques du pays – l’assurance maladie universelle, un solide réseau de santé communautaire et une infrastructure numérique intégrée – des ingrédients qui ne sont pas réunis dans tous les pays.

Néanmoins, le Rwanda peut être une source d’inspiration pour les pays qui souhaitent tracer leur propre voie. L’expérience rwandaise met en évidence une vérité toute simple : l’élimination nécessite une action sur les trois piliers – la vaccination des filles, le dépistage des femmes et le traitement précoce des lésions précancéreuses et des cancers invasifs. Chaque pilier renforce les deux autres. La réussite du Rwanda ne réside pas dans la copie d’un modèle, mais dans une coordination entre les systèmes qui intègre la prévention et les soins dans la vie de tous les jours.

Les résultats préliminaires sont remarquables. La couverture du dépistage a monté en flèche, les taux de traitement sont en hausse et les cancers invasifs sont détectés plus tôt. Chaque lésion précancéreuse traitée représente un cancer potentiellement mortel évité – une victoire discrète dans une lutte mondiale qui laisse trop souvent les femmes de côté.

Lorsque l’OMS a appelé à l’élimination du cancer du col de l’utérus en 2020, elle a proposé une vision d’un monde où aucune femme ne meurt d’un cancer évitable. Le Rwanda a prouvé qu’il était possible de transformer cette vision en réalité.